在中國(guó)古代,“瓶”因?yàn)榕c“平”諧音,有平安之意,因?yàn)楹苁馨傩盏南矏?ài),在清代著名瓷器專著《陶雅》中,就記載有:“瓶之式樣,千變?nèi)f化,無(wú)有窮期,故瓶獨(dú)尊于他品。”而在諸多瓷瓶中,梅瓶應(yīng)該是最獨(dú)特的。

歷史上關(guān)于梅瓶的詳細(xì)記載,是民國(guó)時(shí)期許之衡所寫(xiě)的《飲流齋說(shuō)瓷》,其中對(duì)“梅瓶”的起源、形狀等都有描述,“口細(xì)而項(xiàng)短,肩極寬博,至脛稍狹,折于足則未豐,因其口徑之小與梅之瘦骨相稱,故名梅瓶也。宋瓶雅好此式,元明暨清歷代皆有斯制”。

關(guān)于梅瓶的起源,學(xué)術(shù)界普遍認(rèn)為是起源于唐代,然后在宋代與契丹的雞腿瓶相融合,形成了今天這種形制,并流行于元明清。其實(shí),在清末民初之前,“梅瓶”這個(gè)稱呼并不存在,宋代時(shí),其被稱為“酒經(jīng)”,在宋人趙令畤所寫(xiě)的《侯鯖錄》中,記載有“陶人之為器有酒經(jīng)焉,晉婁人盛酒,似瓦壺之制,小頸,環(huán)口,修腹,受一斗。”其中“酒經(jīng)”的形狀,與梅瓶非常相似。元朝時(shí),叫“酒經(jīng)”、“經(jīng)瓶”,明代稱“酒瓶”、“壇子”。

由此可見(jiàn),梅瓶在清代之前,并不是陳設(shè)器,而是盛酒器,至于宋代詩(shī)人所寫(xiě)的“詩(shī)案自應(yīng)留筆硯,書(shū)窗誰(shuí)不對(duì)梅瓶”、“調(diào)朱旋滴梅瓶水,讀過(guò)唐詩(shī)再點(diǎn)看”這類詩(shī)句中的梅瓶,很可能描寫(xiě)的是插了梅花的瓶子。

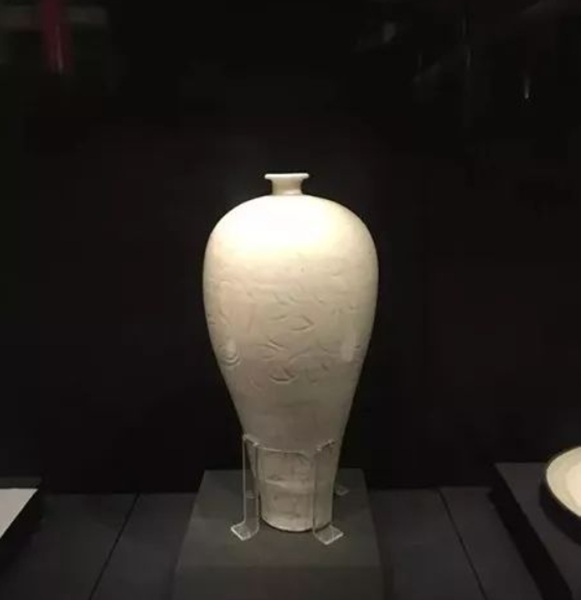

作為宋代五大名窯之首的定窯,定窯瓶自然更勝一籌,明代高濂在《燕閑清賞箋》中,曾贊美定窯瓶“式類數(shù)多,莫可名狀,諸窯無(wú)與比勝”,而定窯梅瓶,也和其他窯燒制的梅瓶不一樣,普遍體量較大,多在35厘米以上,顯得更是挺拔修長(zhǎng)。中國(guó)工藝美術(shù)大師,中國(guó)陶瓷藝術(shù)大師陳文增,就曾說(shuō)定窯梅瓶“只底部那一段直中外翻的弧線委實(shí)不好操縱,太直則顯僵硬,外翻太重則顯柔媚,剛?cè)嶂g、俊秀之外以構(gòu)剛健俊逸。”